3Dで見る

3Dで見る

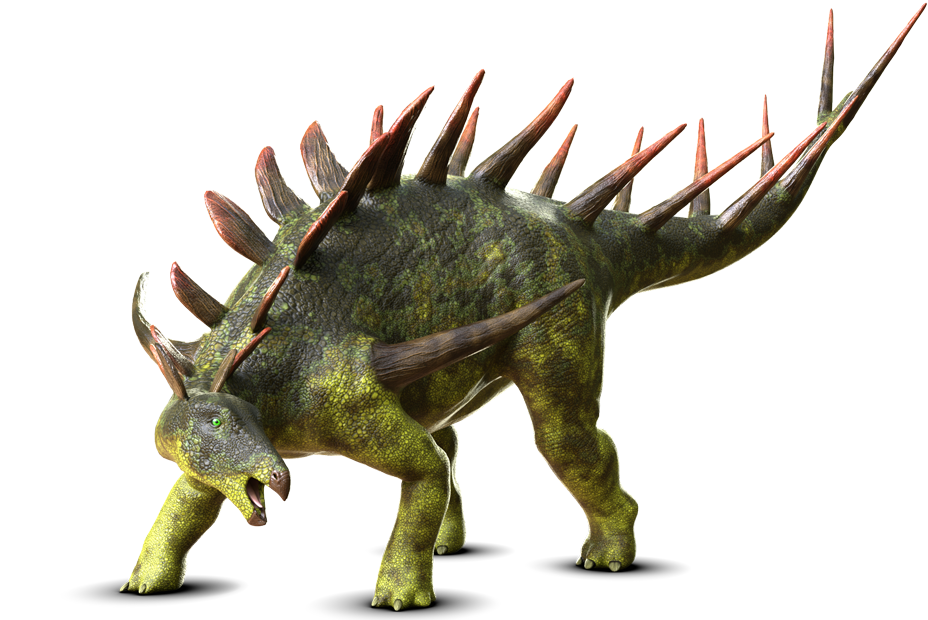

ステゴサウルス科の恐竜で、背中から尾にかけて並ぶトゲと骨板、そして肩から左右に突き出す長いスパイクが特徴的なケントロサウルス。

体は比較的小柄で、軽快に森の中を歩き回りながら、シダや低木などを食べていたと考えられています。

肩のトゲ

ケントロサウルスの最大の特徴のひとつが、肩から突き出した「トゲ」です。このトゲは、体の前方や側面からの攻撃に対する“防御シールド”のような役割を果たしていたと考えられています。

尾のスパイク(サゴマイザー)は後方の防御には優れていましたが、前や横には届きにくいため、肩のトゲがその死角を補っていたのです。

この肩のトゲは「皮骨」と呼ばれるもので、他の骨とは繋がっておらず、皮膚の中で独立して形成された骨です。

皮骨はアンキロサウルスや現代のワニにも見られる構造で、外敵から身を守る“自然の鎧”として機能します。ケントロサウルスでは、それがまるで“槍”のように進化していたのです。

また、同じステゴサウルス類の中でも、中国で発見されたファヤンゴサウルスやギガントスピノサウルスなども肩に似たようなトゲを持っていました。

これは、似た環境や捕食者に対して同じような防御構造が進化した「収斂進化(しゅうれんしんか)」の一例かもしれません。

姿勢

ケントロサウルスの前脚は、通常は地面に対して垂直に立つ姿勢をとっていたと考えられています。しかし、外敵に襲われた際には、前脚を“ひじを外側に開くように広げる”ことで、体の重心を下げて踏ん張り、尾を高く持ち上げることができたとされています。

尾には鋭く長いスパイク(サゴマイザー)が並んでおり、それをムチのように振り回して防御に使っていたと推測されています。

前脚が短く、後ろ脚が長いため、尾の可動域が広く、背後から襲ってくる敵に対しても、胸や腹部などの高い位置を狙って尾を叩きつけることができたのです。

また、逆に顔の位置が低くなるので、低い位置の植物を食べるのに適していました。

研究史

ケントロサウルスという名前は、「尖ったトカゲ」という意味で、ギリシャ語の「kentron(とげ)」と「sauros(トカゲ)」に由来します。

1915年、ドイツの古生物学者エドウィン・ヘニグによって初めて記載されました。

最初に発見された際には「ステゴサウルスの一種」と考えられたこともありましたが、独自の骨格やトゲの配置から、現在では別属として分類されています。

分類

恐竜

- 竜盤目

- 獣脚類

- 竜脚形類

- 鳥盤目

- 周飾頭類

- 角竜類

- 堅頭竜類

- 装盾類

- 剣竜類

- ファヤンゴサウルス科

- ステゴサウルス科

- ステゴサウルス

- ヘスペロサウルス

-

ケントロサウルス

- 曲竜類

- 剣竜類

- 鳥脚類

- 周飾頭類