3Dで見る

3Dで見る

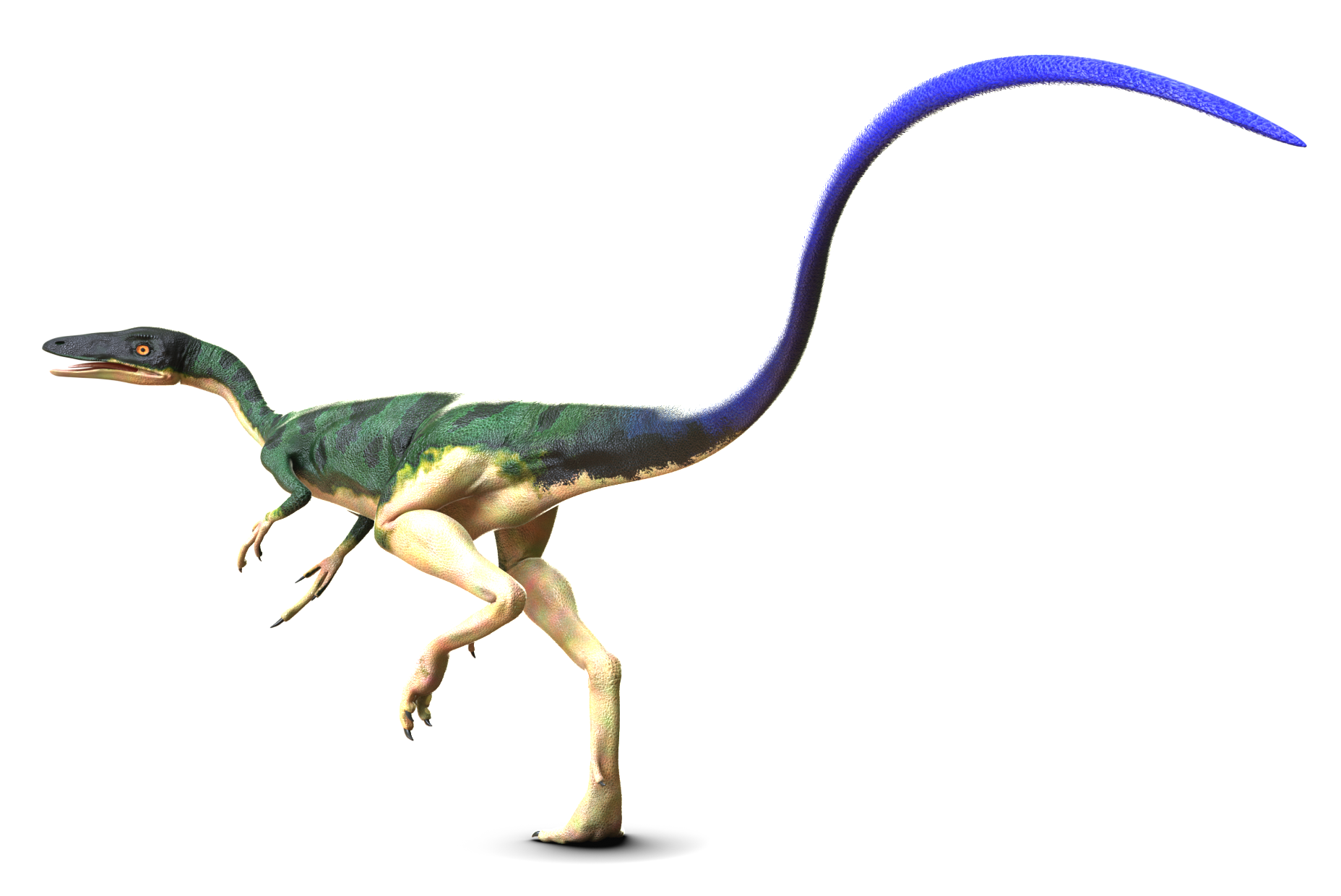

コンプソグナトゥスは、細長い体としなやかな四肢、長い尾を持つ、小型で機敏な恐竜です。

鳥のように軽い骨格と発達した後ろ脚を備えており、地上をすばやく走り回ることができたと考えられています。

鋭い歯と素早い動きで、昆虫やトカゲなどの小動物を捕まえて食べていたとされます。

映画でのコンピ―

映画『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』(1997年)で、コンプソグナトゥス(通称コンピー)はシリーズに初登場しました。

小さくてかわいらしい見た目とは裏腹に、意外な凶暴さを見せ、観客に強烈な印象を残しました。

物語の冒頭では、裕福な家族が島に上陸した際、小さな女の子がコンピーの群れに囲まれ、襲われるというショッキングなシーンが描かれます。

映画では、コンプソグナトゥスは群れで行動し、数の力で獲物に襲いかかる戦術を取っていました。

実際の化石からはそのような行動の証拠は見つかっていませんが、印象的な演出となっています。

小さな恐竜

かつては、コンプソグナトゥスが「最も小さい恐竜」と考えられていました。体長は60センチほどで、ちょうど犬くらいの大きさしかなかったからです。

しかしその後、世界各地でさらに小さな恐竜が次々と発見されました。

たとえば中国では、カラスほどの大きさのミクロラプトルや、羽毛を持つ小型恐竜アンキオルニスが見つかっています。

さらに、エオシノプテリクスやパルヴィカーソルといった、体長30センチ前後の恐竜も発見されており、最小記録はどんどん更新されています。

こうなると見た目はほとんど小鳥ですが、実は鳥類は恐竜から進化した生き物です。

つまり、スズメもインコも、広い意味では恐竜に含まれるのです。

そう考えると、現代で最も小さな鳥であるマメハチドリ(全長4〜6cm、体重2g)は、現在知られている中で最小の恐竜とも言えるのです。

Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

なぜ小さい?

コンプソグナトゥスが小型だった理由のひとつに、当時のヨーロッパの地形環境が関係していると考えられています。

ジュラ紀後期のヨーロッパは、現在のような広い大陸ではなく、たくさんの小さな島が海に浮かぶ「島国のような地形」でした。

このような島の環境では、食べ物やすみかが限られているため、大きな体よりも小さくて省エネルギーな体の方が生き残りやすくなります。

この進化の傾向は「島嶼(とうしょ)化」や「フォスターの法則」と呼ばれ、哺乳類など他の動物でもよく見られる現象です。

コンプソグナトゥスも、こうした島の限られた環境に適応して、小型化した恐竜だったと考えられています。

食性

コンプソグナトゥスは、小さくてすばしっこい肉食恐竜で、トカゲや昆虫、小型の哺乳類などを食べていたと考えられています。

実際に見つかった化石の中には、お腹の中にトカゲの骨が残っているものもあります。

また、近縁種の化石からは、鳥類の骨やドロマエオサウルス類(ラプトルの仲間)の脚が見つかっており、彼らが何を食べていたかを示す貴重な証拠となっています。

獲物の捕まえ方については、俊敏な動きとすばやい反応を活かして、地面を走り回る小動物を追いかけたり、不意を突いて飛びかかるような狩りをしていたと考えられています。

鳥の祖先?

かつては、コンプソグナトゥスと始祖鳥(アーケオプテリクス)の化石が非常によく似ていたことから、「コンプソグナトゥスが羽毛を得て鳥になったのではないか」という説が唱えられていた時期もありました。

始祖鳥は歯やしっぽ、羽毛を持ち、恐竜と鳥の両方の特徴を備えていたため、長らく「鳥類の祖先」と考えられてきました。

しかしその後の研究により、コンプソグナトゥスと始祖鳥は共通の祖先を持つ「近縁な恐竜」ではあるものの、直接の親子関係ではないことが分かってきました。

さらに近年では、始祖鳥自身も現代の鳥類の“祖先そのもの”ではなく、鳥類に非常によく似た恐竜の一種にすぎなかった可能性が高いとされています。

つまり、始祖鳥もコンプソグナトゥスも「鳥に近い恐竜」ではありますが、現代の鳥類はそこからさらに枝分かれした別の系統から進化したというのが、現在の主な学説です。

ちなみに、コンプソグナトゥスの近縁種には羽毛の痕跡が見つかっており、コンプソグナトゥス自身にも羽毛があった可能性があると考えられています。

分類

恐竜

- 竜盤目

- 獣脚類

- ケラトサウルス類

- テタヌラ類

- スピノサウルス科

- ドロマエオサウルス科

- ティラノサウルス科

- コンプソグナトゥス科

-

コンプソグナトゥス

-

- 竜脚形類

- 獣脚類

- 鳥盤目

- 周飾頭類

- 角竜類

- 堅頭竜類

- 装盾類

- 剣竜類

- 曲竜類

- 鳥脚類

- 周飾頭類