3Dで見る

3Dで見る

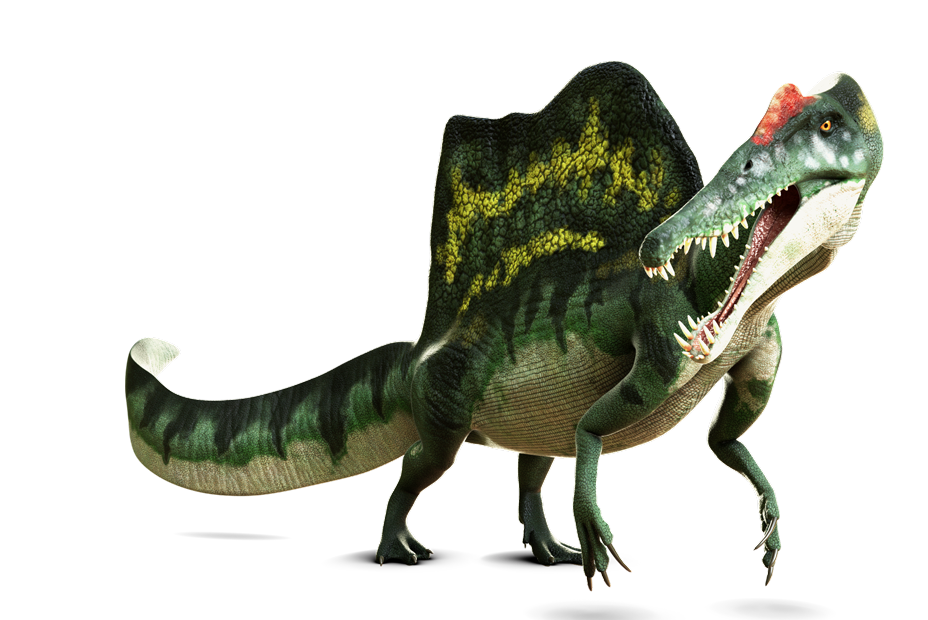

スピノサウルスは、背中に大きな「帆」を持つ独特な姿で知られ、映画やゲームにもたびたび登場する人気恐竜です。

映画『ジュラシック・パークIII』ではティラノサウルスを倒すシーンが話題となり、「最強恐竜」のイメージが強まりました。

しかし、実際の生態はティラノサウルスとは大きく異なり、水辺で魚を食べていた恐竜だったと考えられています。

背中の帆

スピノサウルスの最大の特徴は、背中にそびえ立つ巨大な「帆」。

これは脊椎(背骨)の一部が異常に長く伸びた構造で、長いもので1メートル以上にも達します。

その間に皮膚や筋肉が張られ、船の帆のようなシルエットを作っていたと考えられています。

この帆の役割については、いくつかの説があります。

① 体温調節説

帆に血液を通すことで、暑い時には熱を放出し、寒い時には太陽光で温める。

まるで恐竜版のソーラーパネルのような仕組みです。

② 仲間へのアピール説

帆は視覚的に目立つため、異性へのアピールや縄張りの主張に使われていた可能性があります。

クジャクの羽のように「派手さ」が生存戦略だったのかもしれません。

③威嚇・防御説

帆によって体をさらに大きく見せ、敵やライバルに対して「強そうに見せる」効果があったと考えられています。

④水中での安定装置説

最近の研究では、帆は「ペラペラの板」ではなく「厚みのある背びれ」に近かった可能性があり、水中でのバランスや泳ぎの安定性に関係していたという説もあります。

復元の遍歴

スピノサウルスの化石が最初に発見されたのは1915年のことですが、この化石は第2次世界大戦中の空襲によりバラバラになってしまいました。

スケッチや写真しか無い状態で「背びれのある恐竜」「歯の形状から魚を食べてた可能性が高い」ということくらいしかわからなかったようです。

そのため私が子供の頃(1990年ころ)の恐竜図鑑には、一般的な肉食恐竜に半円状の背びれが付いたような絵が載っていたりしました。

その後1996年に細長い頭骨が発見され、バリオニクスやスコミムスに近い種だということがわかり、これを参考に復元されるようになります。

2001年に公開された映画『ジュラシック・パークIII』により、ティラノサウルスより大きい肉食恐竜として、スピノサウルスは一気に有名恐竜に仲間入りします。今でもスピノサウルスと言われるとこの姿を想像する人が多いと思います。

しかし、さらに骨格が発見されると「後ろ足が短い」と言うことが分かってきました。

このことから、バランス的に二足歩行は困難だったと考えられ、四足歩行していた可能性が浮上しました。

獣脚類(全ての肉食恐竜を含むグループ)で4足歩行の恐竜は今まで1種もいないので、これはなかなか驚きです。

ところが、4足歩行をしようとすると前足の指を外側に広げるようにしないと地面に手のひらを着けられません。

しかし彼らの指の関節は外側に曲がらないので、ゴリラのように手を握ったまま地面に着ける復元がされました。

それと同時に「水中生活説」も以前から囁かれていました。

魚を食べていたことや、指に水掻きがあった可能性から、スピノサウルスは普段から水中で生活していたという考えです。

また、ほとんどの恐竜は軽量化の為に骨が空洞になっていますが、スピノサウルスの骨は現生の水中生物と同様に中身が詰まっています。(スキューバダイビングの時に重りを身に付けるのと同じ)

もし水中生活をしていたのなら、不自然な格好で4足歩行する必要はなくなります。

しかし、水中を泳ぐとなると、この背中の帆の役割が不明確になります。

それどころか帆が邪魔で体をくねらしにくく、泳ぐには適していないともいわれ、スピノサウルスの生活様式については議論が続いていました。

そして2020年4月末、世の中にコロナウィルスが蔓延し、我々の生活が大きく変わり始めた頃、学術誌ネイチャーによりスピノサウルスに関する衝撃的な研究成果が公表されました。

スピノサウルスの『尾』の本当の形状が分かったというのです。

今までは「バリオニクスと同じような形だろう」と考えられてたその尻尾は、骨が縦に長く伸び、まるでオタマジャクシのような形をしていたのです。

これはもう、素人目に見ても泳ぐのが得意そうですね!

とは言え、これでスピノサウルスの全てが解明されたわけではありません。

つづく。

食事

尻尾の形状が分かったことで、水中生活説が完全に立証されたかと思いきや、実はまだスピノサウルスには謎がいくつか残っています。

歯の形状から魚を食べていたことは間違いなさそうです。

オンコプリスティスというノコギリエイのような魚の化石が一緒に見つかっていることから、その魚を食べていたと考えられています。

Joschua Knüppe, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

しかし、その魚をどのように捕まえていたのかが問題となります。

水中生活をしていたのなら泳いで捕まえたはずですが、どうも辻褄が合わないところがあります。

まずは首の形状。

スピノサウルスの首はS字形に曲がっています。

これは現生の生物で言うと、水辺で魚を捕まえるサギに似ています。

彼らは水面をじっと見つめて、魚が見えたらヒュッと首を伸ばして魚を捕まえます。

水中生活をしている生物の多くは首が短く、長い場合はまっすぐに伸びているのがほとんどです。

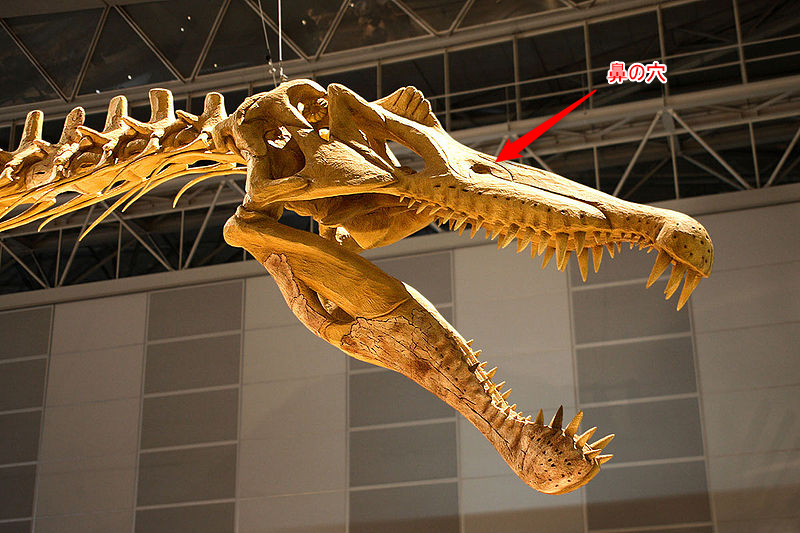

次の謎は鼻の位置です。

ワニのように水中生活をするのであれば、顔の先端に鼻の穴があった方が、呼吸がしやすかったでしょう。

Matt from Melbourne, Australia, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

しかしスピノサウルスの鼻孔は、その長い顔の目に近い方にあります。

これは、水上から水中の魚を咥えたときに、鼻に水が入らないためではないでしょうか。

または、口先だけ水の中に突っ込んで、魚が来るのを待つのにも役立ちそうです。

以上のことを踏まえると、スピノサウルスは水中を泳いでいたのではなく、サギのように浅瀬で「水の上から魚を狙っていた」ように思えます。

スピノサウルスの姿勢や生活に関してはまだ議論が続いています。

本当はどんな姿をしていたのでしょうね…。

分類

恐竜

- 竜盤目

- 獣脚類

- テタヌラ類

- ティラノサウルス科

- ドロマエオサウルス科

- アロサウルス科

- スピノサウルス科

- バリオニクス

- スコミムス

-

スピノサウルス

- ケラトサウルス類

- テタヌラ類

- 竜脚形類

- 獣脚類

- 鳥盤目

- 周飾頭類

- 角竜類

- 堅頭竜類

- 装盾類

- 剣竜類

- 曲竜類

- 鳥脚類

- 周飾頭類