3Dで見る

3Dで見る

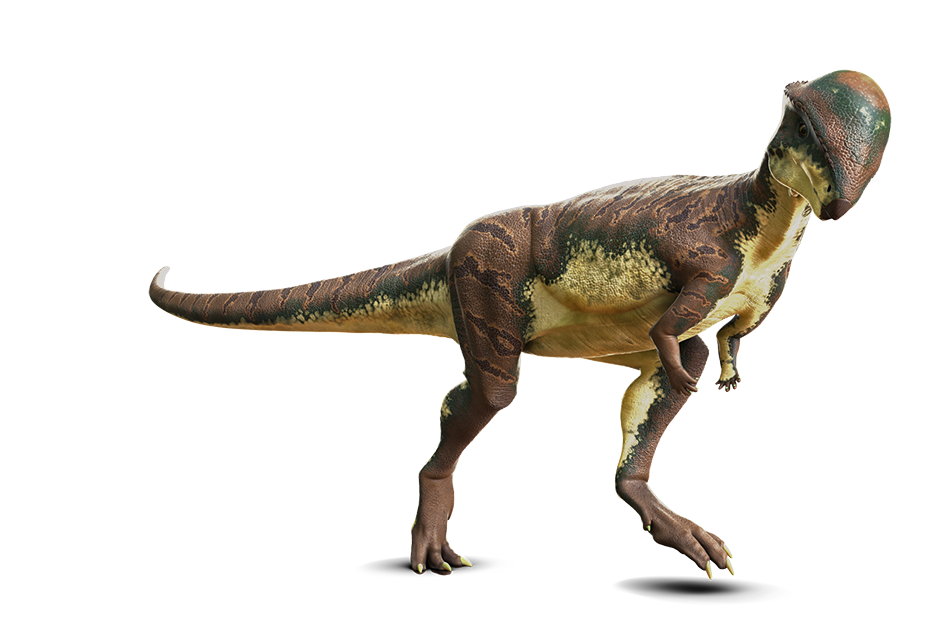

パキケファロサウルスの仲間で、最大約7〜10センチもの厚さを持つドーム状の頭骨が最大の特徴です。

頭は滑らかな半球形で、周囲には小さなコブやトゲのような突起が並んでいました。

全身は二足歩行で、後ろ脚が発達しており、比較的俊敏に動けたと考えられています。

パキケファロサウルスの参考モデル

ステゴケラスは、パキケファロサウルス類の中でも化石の発見数が非常に多く、成長段階の異なる頭骨や骨格が数多く見つかっています。そのため、同グループの代表格であるパキケファロサウルスの復元や、ドーム状頭骨の成長過程の研究に大きく貢献しています。

実は、パキケファロサウルスの首より後ろの骨は断片的にしか見つかっておらず、体の大きさや姿勢、尾の長さなどは、より化石が豊富なステゴケラスなどの近縁種を参考にして復元されています。

特に、幼体から成体への頭骨の形状変化や骨の密度の増加などは、他の種の解釈にも役立つ重要なデータとなっています。

豊富な化石と成長の記録

ステゴケラスは、幼体から成体までの成長系列が揃っており、ドーム状の頭骨がどのように発達するかを追跡することができます。

幼体のドームは平らで、成長に伴って丸く盛り上がっていきます。頭骨の血管量は成長期に増加し、その後減少することも分かっています。

Chris Woodrich, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

また、頭骨の形態解析から、同一種内にドームの大きさが異なる2つのタイプが存在することが判明しており、これは性的二型(オスの方がより大きなドームを持つ)の可能性を示唆しています。

このような成長データは、パキケファロサウルスやドラコレックスなど、別属・別種とされてきた標本が、実は年齢差による形態変化だったのではないかという判断材料にもなっています。

食性

ステゴケラスの歯は小さく葉型で、縁には鋸歯状の刻み(セレーション)があり、植物の茎や葉を切断するのに適していました。前歯は少なく、口の前方には角質のくちばしがあったと考えられています。

顎の関節構造から、上下方向の単純な咀嚼運動しかできなかったと推定されており、現代の草食動物のような横方向のすり潰し運動はできなかったようです。

歯の摩耗は比較的均一で、硬い繊維質の植物(例:シダ類や低木の葉)を大量に処理していた可能性があります。

Charles Gilmore, tooth by Joseph Leidy, Public domain, via Wikimedia Commons

同時代の小型鳥脚類(例:テスケロサウルス)が植物の硬さや形を選んで食べていたのに対し、ステゴケラスは選り好みせず、「とにかく量を食べるタイプ」と評価されています。

研究史

ステゴケラスは、1902年にカナダの古生物学者ローレンス・ラムによって記載されました。

名前の「Stegoceras」はギリシャ語で「屋根(stegos)の角(keras)」という意味で、分厚い頭骨の形状にちなんで名付けられました。

分類

恐竜

- 竜盤目

- 獣脚類

- 竜脚形類

- 鳥盤目

- 周飾頭類

- 角竜類

- 堅頭竜類

- パキケファロサウルス科

- パキケファロサウルス

-

ステゴケラス

- パキケファロサウルス科

- 装盾類

- 剣竜

- 曲竜類

- 鳥脚類

- 周飾頭類