例えば、ひとつの森の中には、たくさんの草食(植物食)動物が暮らしています。

これは現代の自然だけでなく、恐竜たちが生きていた時代も同じでした。

でも、もしみんなが同じ植物だけを食べていたらどうなるでしょうか?

当然、食べ物の取り合いになり、争いが起きてしまいます。

そこで登場するのが「ニッチ分割」という考え方です。

🧩ニッチとは?

「ニッチ」とは、生き物が生きるための「役割」や「場所」のことを指します。

つまり「ニッチ分割」とは、生き物たちがうまくすみ分けをして、けんかを避けながら共存していくための工夫のことです。

たとえば、同じ草食動物でも——

・高い木の葉を食べるもの

・地面に生えた植物を食べるもの

・柔らかい葉を食べるもの

・誰も食べない固い葉を食べるもの

・木の実や種だけを好んで食べるもの

——など、それぞれ「食べるもの」や「届く高さ」を少しずつ変えることで、うまくすみ分けをしています。

🦕恐竜の例

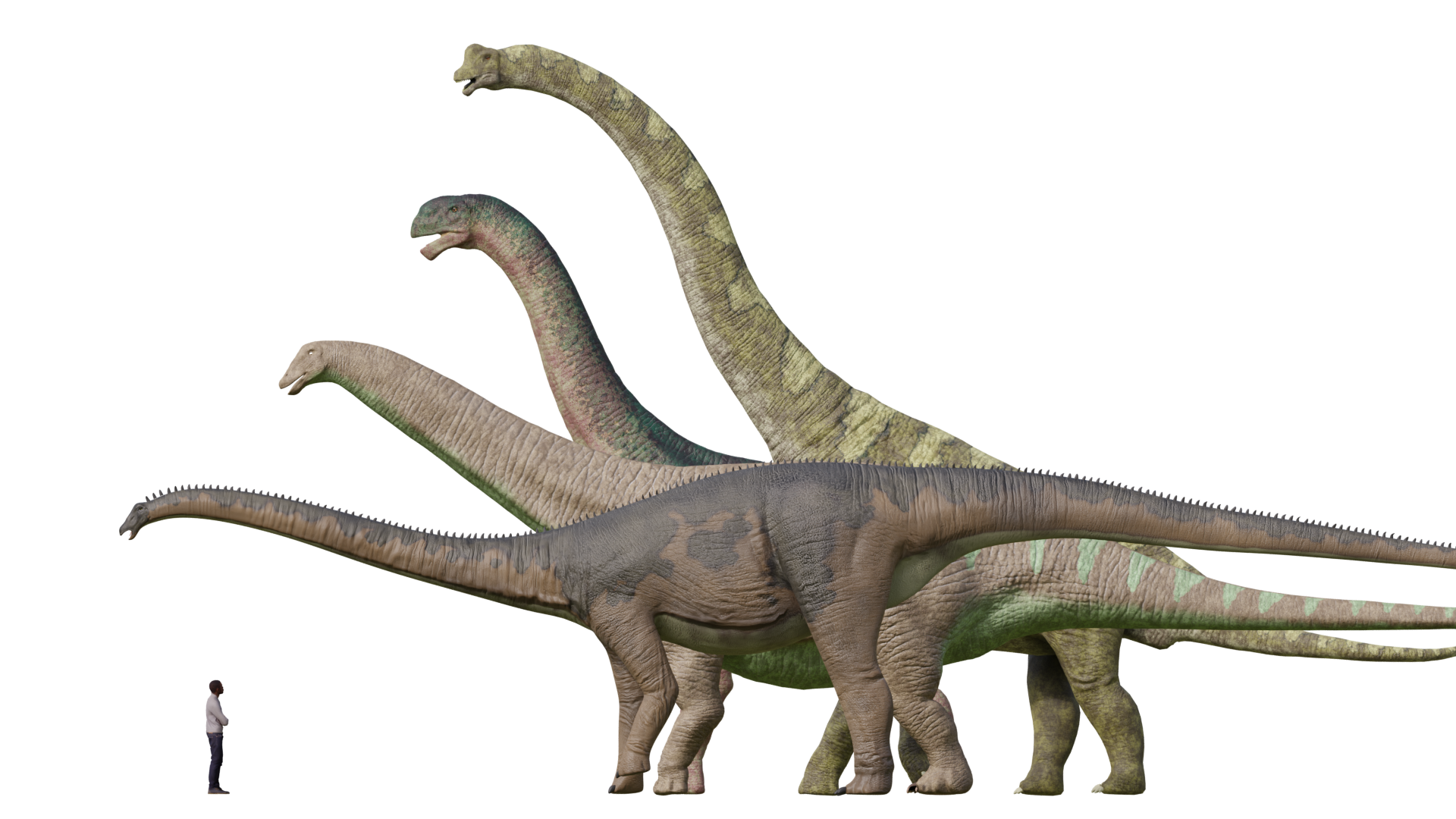

ジュラ紀の北アメリカには、アパトサウルスやブラキオサウルスなど、首の長さや体の大きさが異なる竜脚類が共に生きていました。彼らは首の長さの違いを活かして、食べる植物の高さを分け合っていたのでしょう。

また、こうした食べ物の違いは顔の高さだけで決まるのではなく、歯の形や顎の構造、消化の仕組みの違いなどによっても分かれていたと考えられています。

🍖肉食だって

肉食恐竜たちも同じように、獲物の種類や狩りの方法を変えることで、同じ地域にいても競争を避けていました。

・大型の恐竜を狙うハンター

・小さな哺乳類や鳥を狙うすばしっこい捕食者

・魚を専門に食べるもの

・虫を主食にする小型恐竜

といったように、それぞれが異なる「ニッチ」を持っていたのです。

🌍生態系のバランス

もしも同じエサを狙う動物同士がぶつかってしまったら、どちらかが別の地域に移動するか、違う食べ物を探すように進化するか、それができなければ絶滅してしまうこともあるでしょう。

こうして生き物たちは、自然の中で上手にすみ分けをしながら、生態系のバランスを保っています。

この仕組みは、恐竜時代だけでなく、現代の森や海、草原でも同じように働いているのです。